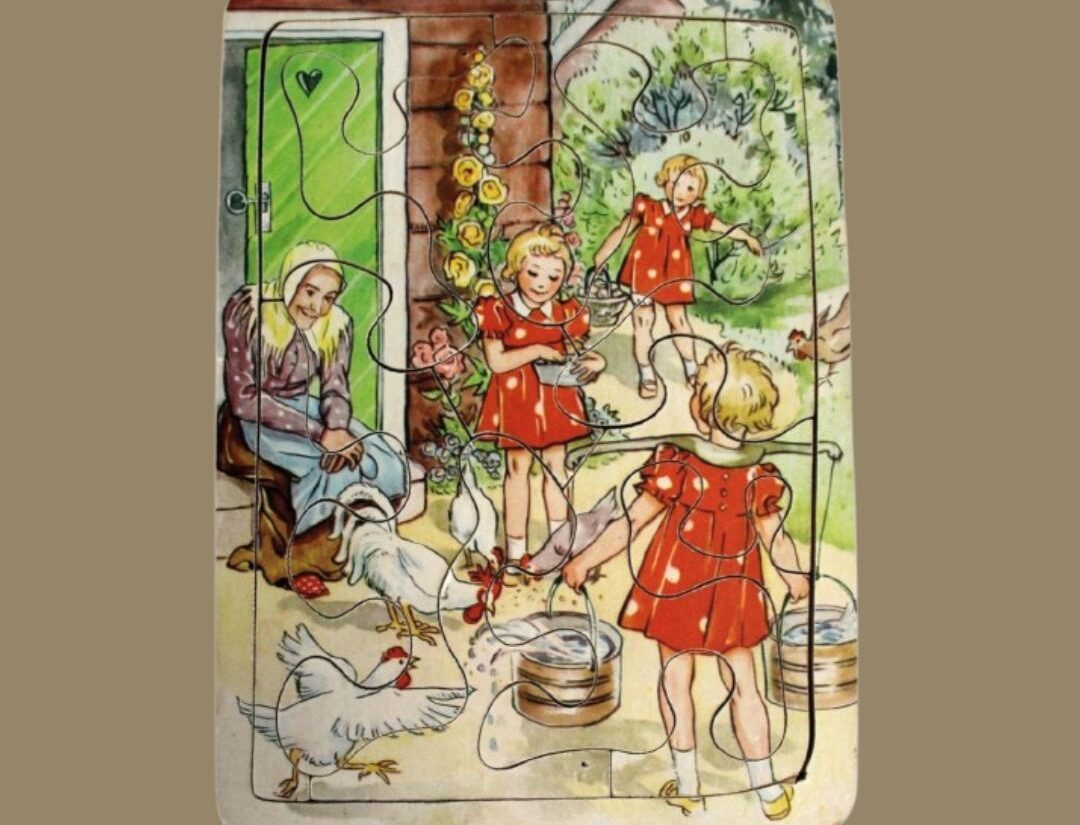

Los puzles son un maravilloso entretenimiento para niños, y no tan niños. Tienen muchos e importantes beneficios. Por una parte, beneficios cognitivos, que ayudan a...

Hace algunos años, las radios de válvulas ocupaban un lugar destacado en el salón de las casas. Junto a estas, había un pequeño aparato, a...

La primera radiografía, sobre una placa de metal, data de 1895, realizada por Wilhelm Conrad Röntgen, quien fue galardonada con el Premio Nobel de Física...

- abril 1, 2025

En 1995, la UNESCO estableció el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Atendiendo a lo anterior, el MEEGS...

Desde la más remota antigüedad, medir y comunicar el resultado a los demás, ha sido una necesidad vital para el hombre. Indicar la distancia a...

Los años finales del XIX y primer tercio del XX suponen un importante crecimiento económico y de mejoras industriales, lo que conlleva ciertos cambios culturales...